يقف العراق على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة في عام 2025، وهي لحظة مصيرية تكشف عن مفارقة مؤلمة. استثمار هائل في الإجراءات التقنية لضمان سير العملية، يقابله انهيار مدوٍ في الثقة السياسية التي تُشعل فتيل العزوف الشعبي.

بين جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان "صوت واحد لكل ناخب" عبر البطاقة البايومترية، وبين قرار البرلمان بتعديل القانون لخدمة مصالح الكتل الكبرى، يبدو المشهد الانتخابي أشبه بجهاز متطور يعمل بكفاءة لإنتاج نتيجة "مهندسة" سلفاً. إنها معركة على السلطة تُخاض ليس فقط في صناديق الاقتراع، بل في أروقة التشريع التي تعيد ترسيم خرائط النفوذ.

المفوضية.. فخر لوجستي في عزلة سياسية!

تعمل المفوضية للانتخابات (IHEC) كجسر تقني في بحر سياسي هائج. تتولى هذه الهيئة، المشكلة من تسعة قضاة لضمان حيادها النظري، مسؤولية لوجستية ضخمة تهدف إلى سد الثغرات التي ولّدها الماضي.

لم تعد عملية فرز الأصوات مرهونة بالانترنت أو أمن الطرق. فالنظام التكنولوجي يعتمد على أجهزة كورية الصنع، وتُنقل نتائج كل مركز، المخزنة في "عصا الذاكرة" غير المتصلة بالشبكة، جوّاً عبر الطائرات إلى بغداد. هذا الإجراء يكشف رغبة المؤسسة في الفصل الحاسم بين الكفاءة الفنية والمخاطر الأمنية، ولكنه يكشف أيضاً عن حجم انعدام الثقة في سلامة الطرقات من جهة، وفي البنى التحتية من جهة أخرى.

بينما تستمر حملة تحديث سجل الناخبين وإصدار البطاقة البايومترية كـ"واجب وطني" وكإجراء تقني لا يختلف عليه اثنان في مكافحة التزوير. لكن إلحاح المفوضية على التعبئة بـ"الواجب" يشير إلى أن الإقبال لا ينبع من قناعة ديمقراطية طبيعية، بل من حاجة مؤسسية لملء الفراغ الذي أحدثه إحباط المواطنين.

في المحصلة، تنجح المفوضية في تقديم عملية نظيفة تقنياً، لكنها تظل أداة محايدة مكبلة بتطبيق قوانين يقرها البرلمان، فتتحول كفاءتها إلى خدمة قواعد لعبة صممها اللاعبون الكبار أنفسهم.

"سانت ليغو"

أكبر ضربة وجهت لآمال التغيير تمثلت في إقرار البرلمان التعديل الثالث لقانون الانتخابات وعودة العمل بنظام "سانت ليغو المعدل" (بمعامل 1.7)، وهو القرار الذي يمثل صرخة "انتقام" سياسي مدوية من قبل القوى التقليدية.

جاء هذا التعديل ليلغي نظام الدوائر المتعددة الذي فتح الباب للمستقلين وقوى حراك تشرين في انتخابات 2021. بتحويل المحافظة إلى دائرة واحدة، يضمن سانت ليغو التمثيل النسبي الذي يُفضل القوائم الكبيرة ذات القواعد الجماهيرية المنظمة.

أدركت الكتل التقليدية (خاصة قوى الإطار التنسيقي وحلفاءها) أن تفتيت الدوائر يهدد هيمنتها. لذا، كان التعديل بمثابة "هندسة نتائج" سياسية مصممة لاستعادة المقاعد المفقودة وتأكيد أن الانتخابات ليست آلية للمحاسبة أو التغيير الجذري، بل وسيلة لـ"إعادة تحديد أوزان النفوذ" داخل النخبة الحاكمة دون المساس بجوهرها.

شبح العزوف والمقاطعة

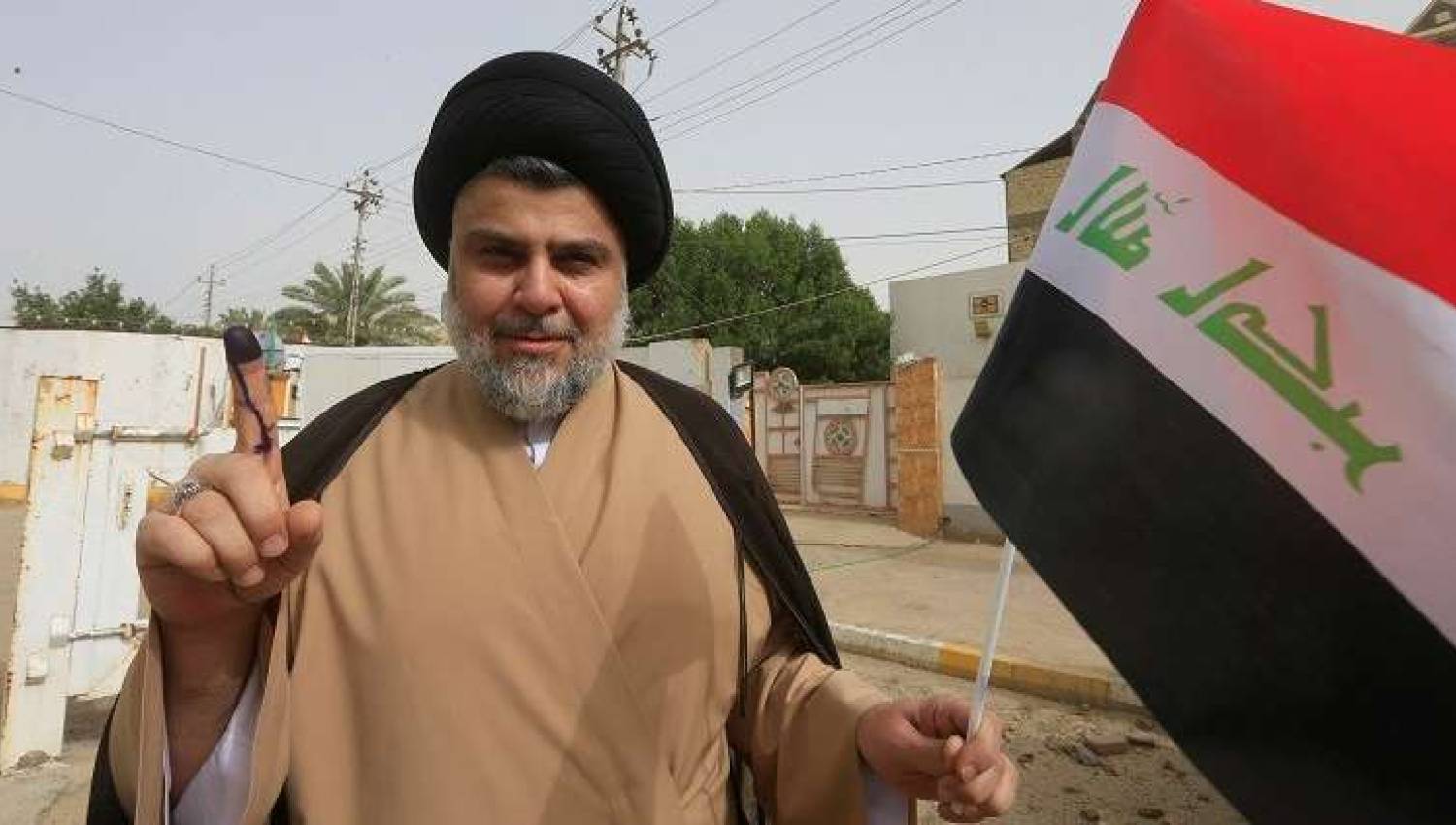

أضفى قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتجديد مقاطعته للعملية السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة، عمقاً درامياً لأزمة الثقة. فقد أكد الصدر أن الإدارة الحاكمة "فاسدة" وأن الإصلاح عبر الصندوق أصبح مستحيلاً في ظل نظام "سانت ليغو" الذي يرفضه.

لا يُنظر إلى مقاطعة الصدر على أنها انسحاب، بل كأداة ضغط استراتيجية. فهو يترك خصومه "يفوزون تقنياً" بقانون يرفضه، لكنه في الوقت ذاته يحافظ على قوته الجماهيرية في الشارع. هذا المسار يضمن أن الحكومة الناتجة ستكون "ناقصة التمثيل" للمكون الشيعي والأكثر عرضة لـالاضطراب السياسي في أي لحظة يقرر فيها الصدر فك مقاطعته عبر الاحتجاجات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى حالة إحباط عميقة؛ حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 63% من الناخبين يميلون للمقاطعة أو التردد. هذه الأغلبية الصامتة/الرافضة تخلق حلقة مفرغة، فغيابهم عن الصناديق يضمن سيطرة الأقلية المنظمة (قواعد الأحزاب الكبرى) على المقاعد، مما يمنح القوى التي كانت سبباً في هذا العزوف فرصة لـ"إعادة إنتاج نفسها" في السلطة.

المال المنفلت.. السلاح الأقوى في المعركة الانتخابية

رغم المظلة الأمنية المشددة والجاهزية اللوجستية، تظل نزاهة العملية الانتخابية مهددة بـتغول المال السياسي والسلاح المنفلت، وهما تحديان لا تستطيع البطاقة البايومترية ولا الطائرات مواجهتهما.

تتحدث التقارير عن مبالغ "فلكية" تُنفق على الدعاية، وحملات منظمة لشراء البطاقات الانتخابية قد تصل أسعارها إلى مئات الدولارات، ما يرفع "تكلفة المقعد البرلماني" إلى مليارات الدنانير. هذا التناقض يضع إجراءات المفوضية، التي حددت سقفاً رمزياً للإنفاق، في خانة الإجراءات الشكلية غير الفعالة أمام سيولة الأموال غير المشروعة.

يُشدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة مكافحة "استثمار المال السياسي" لـ"منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان"، وهي تصريحات تلامس جوهر المشكلة. لكن التحدي يبقى في ترجمة هذه التحذيرات إلى محاكمات حقيقية وفعالة تطال الكتل النافذة، وليس مجرد المرشحين الصغار.

ونشير هنا إلى لجوء الحكومة لطلب الدعم الأممي المكثف، وتفويض مجلس الأمن بعثة يونامي لتوفير فريق مراقبة معزز، هو اعتراف ضمني بأن الضمانات الداخلية وحدها لا تكفي. فالمراقبة الدولية تُعد صمام أمان ضروري، لكن الاعتماد عليها لضمان الشرعية يؤكد عمق أزمة الثقة التي تعصف بالدولة.

يوضح تحليل المشهد أن العراق يستعد لانتخابات تُقدم فيها المؤسسات أقصى ما لديها من كفاءة فنية، لكنها ستنتهي إلى نتيجة سياسية متوقعة سلفاً بسبب التعديل القانوني.

من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى عودة القوى التقليدية، التي ستستفيد من قانون سانت ليغو المعدّل في ظل غياب التيار الصدري. وستكون الحكومة الناتجة عن هذا المسار حكومة هشة، وناقصة التمثيل الشعبي، وغير قادرة على تحقيق الإصلاحات الجوهرية التي طالبت بها ساحات الاحتجاج، مما يُبقي العراق في حلقة مفرغة من الضعف السياسي وتآكل الثقة.